內容摘要

早上醒來,我發覺自己變成了一隻蟲。

震驚、掙扎、自責、悔恨,卻沒人在乎。

只好躲在床下的我,無從解釋也無意辯白,只想默默存在,也默默消亡。

聽我說啊:

我不再想當你們的好兒子、好哥哥、好員工、好國民,

我只想迅速而徹底地忘記,我曾身為人類的過去。

心得

花了一個晚上讀完《 變形記 》 我整個人都不好了,但這個故事的確相當精彩,完全沒有冷場,ㄧ個字接著一個字往下讀,ㄧ開始覺得不適難耐,而更多的是對於書裡的那個不再是人類的他感到難過。

當ㄧ覺醒來,我的世界崩塌了

我覺得這是一個相當悲傷的故事,主角有一天醒來發現自己突然變成了醜陋無比的怪蟲,他聲嘶力竭的對門外大喊求救,但沒有人聽得懂,大家都厭惡他討厭他,即便是朝日相處的家人,深愛他的媽媽甚至是他最珍愛的妹妹,對於外表醜陋的他,大家都只想要他消失。

讀到這我不禁想:如果有一天我也變成了一個讓人討厭的樣子,不再合群、不再可愛、不再能工作、不再讓人放心、情緒崩潰、身體異樣,是否還會有人願意相信我、靠近我?或者會像葛雷戈一樣,被誤解、被驅趕,被視為麻煩與災難?

卡夫卡在這裡寫的,不只是變形的驚悚,而是被排斥、被否認、被誤解的那種極深的孤單。他寫了一種比死亡更讓人難以承受的感受:你明明還活著,卻再也無法與世界相連。

或許我們都曾經是那個變形的蟲

在卡夫卡憂傷的文字裡,能讀到他內心的黑洞,當他自己已經變成了怪物,卻ㄧ心還是擔心著身邊的人,並且感到深深的自責,覺得自己不夠好,不夠完美,不夠努力。裡面的葛雷戈很在意別人對他的想法,他是如此小心翼翼的不想要引人注目,但他總是以為他犯錯,以為別人誤會,以為世界沒有他的容身之處。

《變形記》最讓人震撼又悲傷之處:我還是我,但我已不是別人心中理想的我。發現卡夫卡大部份的作品結局,都是悲傷結尾,我好想知道為什麼把感情付諸於文字的他,寫作無法拯救他?

怪物其實就是他自己

《 變形記 》出版前,卡夫卡非常明確的交特插畫家「絕對不要畫出那隻怪物」,他說:

「請務必不要畫那隻昆蟲。牠不能被畫出來。牠甚至連遠遠地看都不該被看到。」

對卡夫卡而言,那「怪物」不是某一種生物,而是「一種存在狀態」,那怪物其實就是他自己,他無法承受「自己」被看見。

他要保留怪物的模糊性,讓它成為「每一個被異化者」的象徵。他認為,真正的恐懼與悲傷,是「看不見」與「無法言說」的。

他用文字對抗風暴,卻始終困在原地

卡夫卡終其一生都活在壓抑與自我拉扯之中。他曾談戀愛,也曾幾度訂婚,卻始終無法真正靠近他人。他說:「我沒有身體的自由,我只有語言的自由。」

他沒有走出傷痛,卻把它寫成了永恆的文學。他臨終前懇求摯友:「請把我所有的手稿都燒掉。」但朋友沒有照做,他選擇保留下來,整理出版。於是我們才能讀到《變形記》、《審判》、《城堡》,看見那個始終在黑暗中尋光的靈魂。

《變形記》被視為卡夫卡最具代表性的作品,讀完這本書後,我很好奇:他到底是一個怎樣的人?他的悲傷與筆下的荒謬世界,到底有多少是虛構,又有多少是他無聲的自白?

結論

為什麼讀《變形記》會感到痛苦?也許是因為,我們在閱讀的過程中,照見了自己以爲已深藏的那塊陰影。我們可能不像葛雷戈那樣徹底變形,但也曾在某些時刻,被排斥、被誤解、被視為多餘而無用的人。我們努力融入、努力表現、努力讓人安心,卻仍無法得到真正的理解。

而《中年之路》這本書裡,提到的童年陰影也呼應著卡夫卡的創作核心。

童年就像一塊種下的土地,我們無法選擇出生在哪裡,也無法決定那裡的風雨與陽光。」父母,是我們生命中最早出現的風景。有時是庇護,有時卻是風暴。

卡夫卡的一生都在與那場風暴搏鬥。他寫小說,是想要抵抗,也想要靠近。他想證明自己,卻也一再懷疑自己。他無法擺脫父親的影子,寫下無數關於孤獨、羞恥、無能為力的文字,但從未真正說出口:「我既恨你,也愛你。」

就像《變形記》裡,那顆卡在葛雷戈背上的蘋果,來自父親的敵意,卻也成了他最後存在於這個家的印記。他忍著疼痛、躲進黑暗,甚至死亡,也小心翼翼、不打擾任何人。

這樣的他,讓人難過。但也因為他的誠實,我們才能在這本書裡,看見那隻其實也住在我們每個人心裡的——變形的蟲。

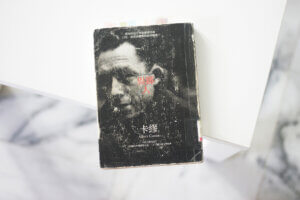

- 書名 / 變形記

- 作者 / 卡夫卡

- 原文作者 / Franz Kafka

- 出版社 / 麥田出版社

- 出版日期 / 2010/11/07