內容摘要

爾文家有十二個孩子,十個男孩,其中六個都患了思覺失調……

本書不僅立下報導文學的里程碑

也是一場對人類同理心極限的偉大探索

心得

原本以為這本書分類在「醫療史」會有很多難懂的術語,沒想到完全不是那麼回事。讀起來就像一部略帶驚悚感的真人實錄,既寫實又充滿張力。而其中也穿插了關於在那個時代裡「思覺性失調」的報導文章,這是一本好看的小說,也是一本富有含金量的且淺顯易讀的「醫療史」。

故事從一個兄妹的背影開始

ㄧ對兄妹ㄧ起走出他們的家。他們穿越廚房的玻璃拉門,走進後院。這是一對奇怪的組合。唐諾德·蓋爾文二十七歲,眼窩深陷,剃了個大光頭,下巴炫耀著剛開始蓄的有如《聖經》人物的邋遢鬍子。瑪麗·蓋爾文七歲,只有他半個人高,頂著ㄧ頭白金頭髮和ㄧ顆小小圓圓的鼻子。⋯⋯

作者用流暢的筆法說故事,使人沉浸其中。

書中的咪咪與唐共組一個家庭,而咪咪陸續生下了12個孩子,在孩子ㄧ個個成年之際,也ㄧ個個相繼發病,出現幻想幻聽有暴力傾向,最終都確診「思覺性失調症」。

咪咪接連生12個孩子讓人驚訝,而在那個年代生超過5個的家庭其實也不在少數,真正讓孩子生病的原因是基因還是後天造成?咪咪的教育方式真的是讓孩子生病的幫凶嗎?

咪咪的故事:在壓抑中奮力撐起家的人

那個年代的美國家庭,有一種標準範本:先生工作、太太持家、孩子乖巧,一切看起來完美。咪咪就是拼了命想做到這樣的媽媽。她很嚴格、很控制,但我覺得那是她在混亂人生裡,唯一能抓住的一點秩序。

她的人生其實很苦。年輕時失去父親,婚姻不幸福,丈夫外遇、冷淡,連她的媽媽和婆婆也都不支持她。她只能靠著宗教、教養孩子、把一切安排得井然有序,來穩住自己。她不是不愛孩子,她只是太怕世界再次失控。

她也渴望被愛,她皈依天主教,不只是為了信仰,更是想靠近丈夫,想要有一種家的感覺。她和神父談藝術、聊音樂,那是她少數能與人產生真正連結的時刻。

我想咪咪之所以追求完美,是因為她太需要掌控,太害怕崩潰。一個人要照顧十二個孩子,這不是堅強,是幾乎不可能。咪咪有錯嗎?也許她真的錯了,她錯在沒能早一點看見孩子們的痛,也錯在那個時代從沒教會她怎麼面對情緒、怎麼承認脆弱。

她不是壞媽媽,她只是活在一個不允許女人脆弱的時代,一個從來沒人教她「怎麼愛」的世界裡。她的錯誤背後,其實藏著一顆努力撐住的心。

琳賽的故事:從說出傷口開始

在這個龐大的家庭裡,讓我最佩服的,是最小的孩子——瑪莉(後來她改名為琳賽)。在一個有十個哥哥和一位姐姐的家中,女孩幾乎沒有隱私與空間。她的童年雖有快樂記憶,但更多時候,是在哥哥們的欺負與侵害中度過。

讀到這段時,我感到極深的心疼。琳賽的傷口隱密又深刻,讓她對世界的信任變得脆弱。她選擇沉默多年,直到成年後,透過心理諮商,她才開始試著直視那些黑暗與疼痛,這個過程如同一隻蝶在破繭,掙扎與撕裂難以避免,但唯有誠實面對,才能真正鬆開那些困住自己的過往。

有一次她終於鼓起勇氣,把童年的創傷告訴母親,換來的卻是:「這沒什麼,你哥哥是病人,你要包容他。」那一刻她感到憤怒與難堪,但她仍沒有選擇逃離,而是努力留下來,試圖在破碎的家庭關係中找尋出路。

她的母親不是惡意推開她,她也背負著自己的創傷記憶。這位母親從未有人教她如何安撫、如何傾聽。她相信只要努力、堅強,一切會過去,卻不知道孩子不是機器,愛也不是計算出來的成果。

彼得的故事:當「病人」不再被允許是「人」

《隱谷路》中讓我印象深刻的,除了琳賽與媽媽咪咪的故事,還有彼得的段落。他是家中的哥哥之一,他開始出現異常行為,像是過度警戒、幻聽、偶爾的暴力傾向,最後被診斷為思覺失調症,並被強制住進精神病院。

那個年代的精神醫療還不夠完善。病人一旦被貼上「精神病」的標籤,往往失去基本的自主權。彼得無法選擇是否接受電療(當時稱為電痙攣療法),也無法對藥物提出疑問。他的身體成了治療體系的試驗場所,而他的聲音,那個內心深處敏感、害怕、仍渴望連結的彼得,慢慢被抹去了,對ㄧ切顯得遲鈍無感。

他不是唯一的例子。家中其他幾位哥哥,也陸續出現類似的精神症狀。他們有的因長期服用早期抗精神病藥物,身體機能被嚴重破壞;有的在症狀緩解後仍不被信任,無法重新融入社會;也有幾位,最終死於藥物過量或意外,帶著未竟的夢與孤獨離開人世。

這些哥哥的故事,串成一段令人心碎的歷史。他們沒有選擇成為病人,更沒有選擇被消音。他們只是想過一個普通人生,但當疾病來臨,他們不只失去了健康,還失去了自由、身份與未來。

這讓我思考:

當我們說一個人「精神出狀況」時,是不是也下意識把他的話語權、情感、選擇權一併剝奪了?他們需要治療沒錯,但他們更需要的是人性的理解、是被平等看待的尊重。

彼得的故事,不只是一本書裡的悲劇角色。

他代表著無數曾經被困在精神醫療體系、被時代誤解、被家庭恐懼的人,在沒人看見的時候,他們的靈魂其實一直在努力求救。

結論

我們都在學著與傷共處

這幾天沉浸在《隱谷路》裡,我特別喜歡書的結尾。琳賽作為家中最小的孩子,曾一心想逃離這個帶給她無數創傷的家。她以為自己恨透了家人,但最後卻是她,一個個陪著兄姊走完人生的最後一段路。原來她所謂的「恨」,其實是愛,太深的愛,深到讓人無法承受。她帶著滿身的傷,最終選擇留下,選擇理解與陪伴,也用自己的力量慢慢療癒自己,並療癒了家族中那些被掩蓋、被壓抑太久的傷痛。最後,大哥唐諾德說:「我受到了傷害,留下了疤痕,然後想辦法釋懷。大自然有自癒的能力。」我們以為傷會隨著時間消失,其實它不會。它會留下痕跡,像疤一樣留在身體某處。但只要我們願意看見、願意面對,這道疤就不再只是痛,它也會成為我們自我療癒的開始。每一段破碎的經歷,或許都藏著重新連結的可能。我們都是在學著:怎麼與傷共處,怎麼繼續愛,怎麼走下去。

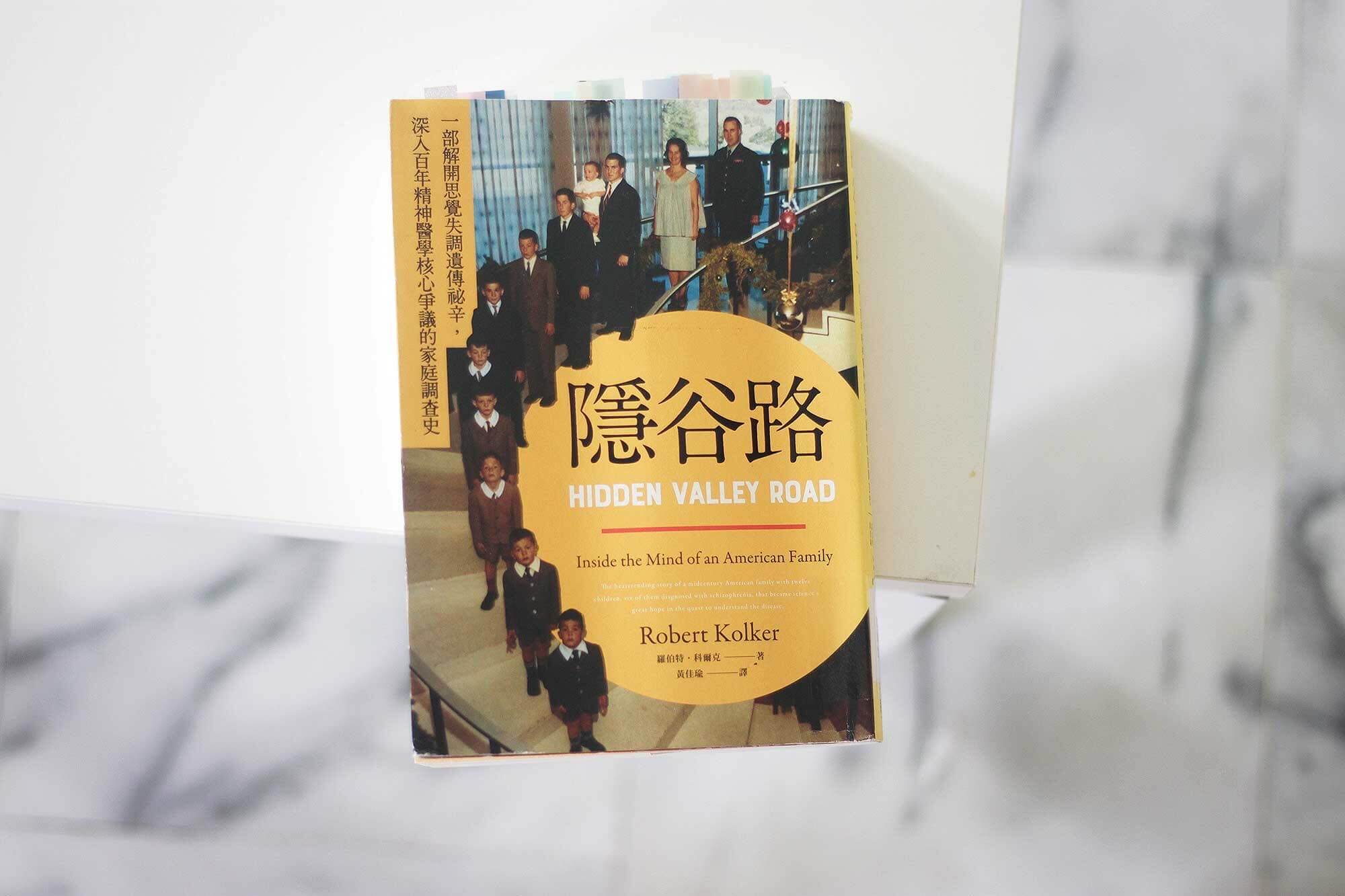

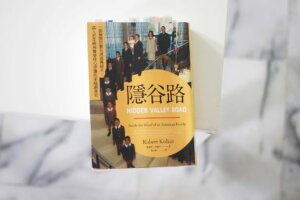

- 書名 / 隱谷路: 一部解開思覺失調遺傳祕辛, 深入百年精神醫學核心爭議的家庭調查史

- 作者 / 羅伯特.科爾克

- 出版社 / 麥田出版社

- 出版日期 / 2021/12/02