內容摘要

他們說,媽媽死了,我沒哭;這是無情,該死。

隔天就和女友廝混;這是不孝,該死。

挑撥朋友仇家互鬥;這是不義,該死。

我合該天地不容,人神共憤,

但你們企圖用來拯救我的那一套,又算什麼?

我殺了人,只因為夏日陽光刺眼太熱。

世界總是喋喋不休地告訴人們,行為舉止甚至思想應該如何符合社會約定俗成的,種種道德規範下的節度。

心得

在讀完卡夫卡的《變形記》後,我開始很好奇:大家口中的「經典」,究竟描繪的是怎樣的世界?

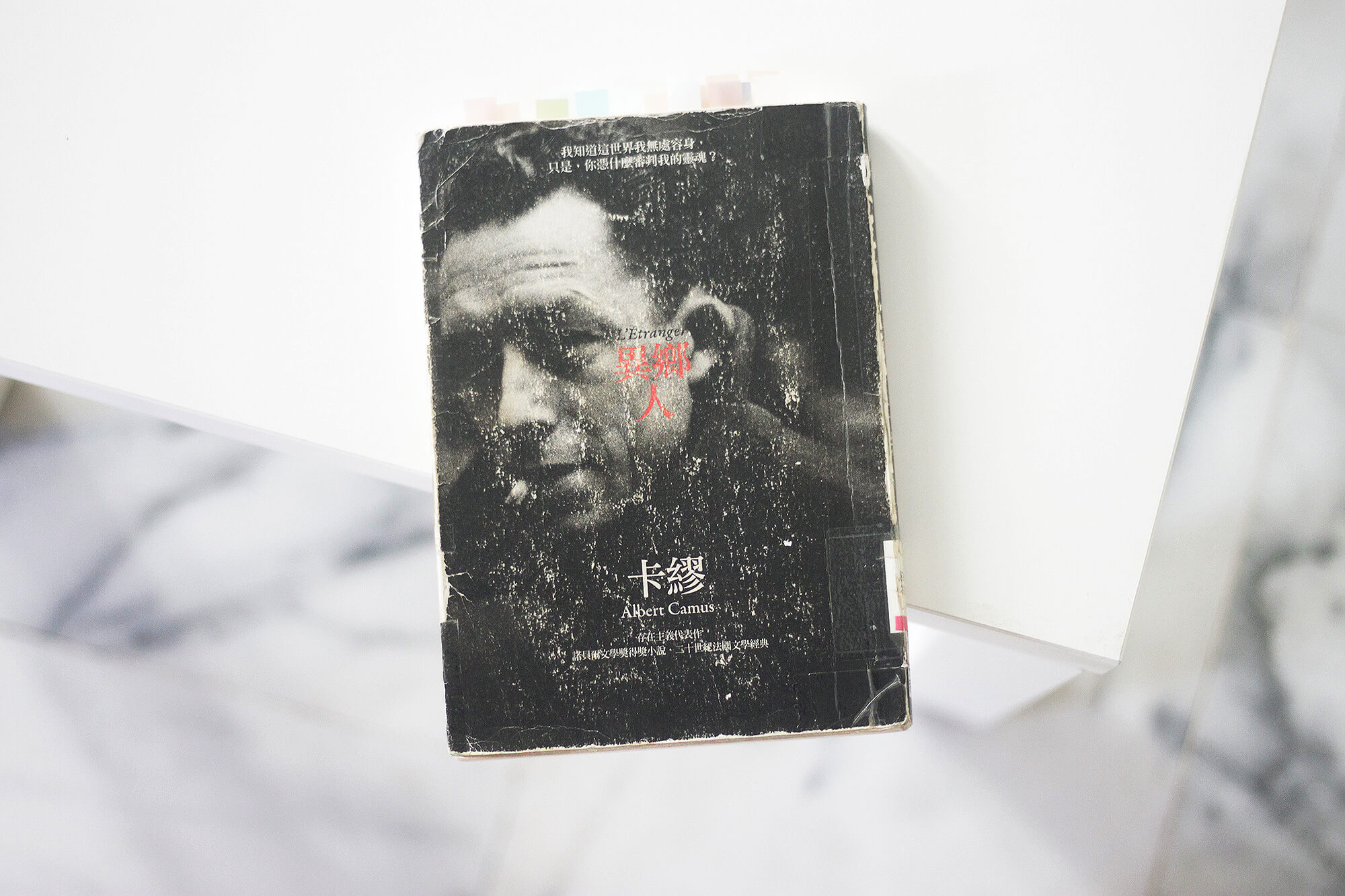

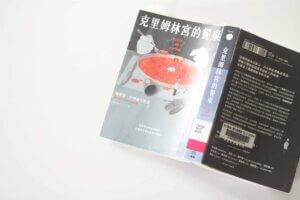

《 異鄉人 》是一本讀起來有些沉重的故事。

世界有時並不在意你做了什麼,大家更在意的是:你看起來像不像一個「正常人」? 不合群的,就會被判死刑。卡繆筆下的《異鄉人》,是我們每天都在上演的社會審判劇。

「 今天,媽媽走了。又或者是昨天,我也不清楚 」

這個故事讓我憶起了我人生最悲淒的葬禮,我只覺得疲憊好想要趕快結束一切,那個時候的我忘了要悲傷。隔天一覺醒來發現自己真的失去了一個親人,無法置信,覺得荒謬,就像是莫梭的心情ㄧ樣。

我只是不善表達

他不是不愛瑪麗,也不是不愛媽媽,他從來都無法以「應該有的情緒」來表達。他的沉默、坦白、冷靜,成了旁人指責他的理由。但事實上,他的世界是充滿細節。他感受到陽光的熱、汗水的黏、晚霞的美、街道的寧靜,他對世界的觀察是如此敏銳,只是他不善於,也不願意將感受包裝成他人想聽的模樣。他的真實,不被接受,反而成了罪名。

我想起他在獄中回憶的片段,他說他喜歡午後漫步的街道、黃昏時分天空的顏色、咖啡的氣味、情人瑪麗的身體,還有那個夏天的海灘與陽光。這些對生活最細微的感受與記憶,是他獨有的溫柔。

其中一段,他描述老鄰居和那條狗的關係。狗每天被主人打罵,卻依舊忠心地回來;繩索既是束縛也是連結。他知道老主人其實愛牠,只是愛的方式讓人困惑。我總覺得,那段描寫裡藏著某種情感的投射。或許他也想到自己送母親去養老院的那一天。那種無法正確表達的愛,那份深埋的懊悔。

法律之外的集體霸凌

在審判過程中,我感受到一種難以言喻的壓力:莫梭並非被單純的審判,而是被群體一致的否定。他的沉默、不解釋、不符合常理的情感反應,讓在場的法官、檢察官,甚至陪審團,無不投以異樣的目光。他們像是共組了一個封閉的世界,要把「異常」排除在外。他說不出社會期待聽見的話,這些都比殺人本身更讓人無法容忍。

這樣的場景,是不是某種形式的集體霸凌?

法律本應審視的是行為本身,卻轉而用道德與情緒標準將人定罪。莫梭沒有為自己辯護,他是無話可說了嗎? 他深知在這場由社會主流價值主導的審判中,他的語言毫無立足之地。他的「無情」被視為最大的罪,他的不合群成了致命的標記。這不僅僅是審判個人,更是社會對異質存在的一次集體排拒。

我們都活在這場審判裡

而我們其實也都活在這樣的審判裡,只是尺度不同罷了。從小到大,我們不斷被告知「應該」怎麼做:男生要喜歡女生,媽媽應該煮飯做家事,我們要讀有前途的科系,興趣不能當飯吃,養活自己最重要。這些話像是一張無形的網,把人一層層包裹,直到我們忘了自己原本的樣子。當一個人試圖偏離軌道,就會被貼上「不正常」的標籤,被提醒、被指責,甚至被排擠。我們習慣了有標準答案的人生公式,也習慣了對不照公式走的人產生敵意。那樣的目光,那樣的語言,也許不在法庭上,也足以構成一場又一場無聲的審判。

相信有被霸凌經驗的人讀到這本書都會很震撼,我也想起了自己求學時期的一段經歷。那時我很內向,幾乎沒什麼朋友,只能投身在課本和自己的世界裡。有一次,教室實在太吵,我快要崩潰了,便在考卷背後寫了一句:「請你們安靜,不要打擾別人。」沒想到這句話不知道怎麼被傳開,結果我反而成了全班的笑柄,最後甚至被排擠。從那之後,我學會了怎麼配合、怎麼討好,努力讓自己變得「不那麼奇怪」。現在回頭看,或許正是那段經歷讓我心裡總是充滿同情,也對某些不公義的事特別敏感。

結論

總而言之這本書不厚,很快就能讀完,但讀完後的心情卻難以言喻,說不上喜歡還是不喜歡,卡謬筆下的不公平會喚醒我們自省的內在。

沉澱了幾天,才寫下這些文字。《異鄉人》也像是在說我們每個人,當我們沉默時、孤獨時、不合時宜時,是不是也曾經像他一樣,被誤解、被審判、被丟到社會邊界之外?還是我們也曾經是審判別人的那個人?

我們總是說現代社會自由了,能說想說的話、做想做的事。但我們是否也該問問自己:這樣的自由,是不是讓我們更需要謹慎?更需要在言語與行動中保有同理,不讓「應該如何」成為另一種傷人的刀刃?也許,比起尋找正確的表達方式,我們更該練習:不用自己的方式,去衡量別人的存在。

卡繆沒有給出答案,他只是讓問題浮現。而這些問題本身,也許正是最值得被保留下來的開始。

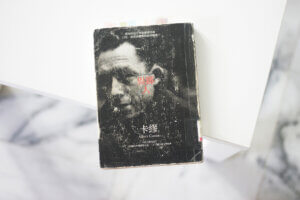

- 書名 / 異鄉人

- 作者 / 卡繆

- 原文作者 / Albert Camus

- 出版社 / 麥田出版社

- 出版日期 / 2009/09/11