內容摘要

「面臨今日的諸多問題,我們更需要上一世紀的兩位傑出領袖的智慧。達賴喇嘛與屠圖大主教展現的精神與智慧,能指引我們在逆境與痛苦中找到喜悅與希望。只有當我們擁有喜悅、懷抱希望,我們才有可能找到所有這些問題的解方。」——作者 道格拉斯・亞伯拉姆

心得

如果這是最後一次見面,你會怎麼說?

如果有一天,你和最珍惜的朋友相聚,卻知道這可能是最後一次見面,你會怎麼想?

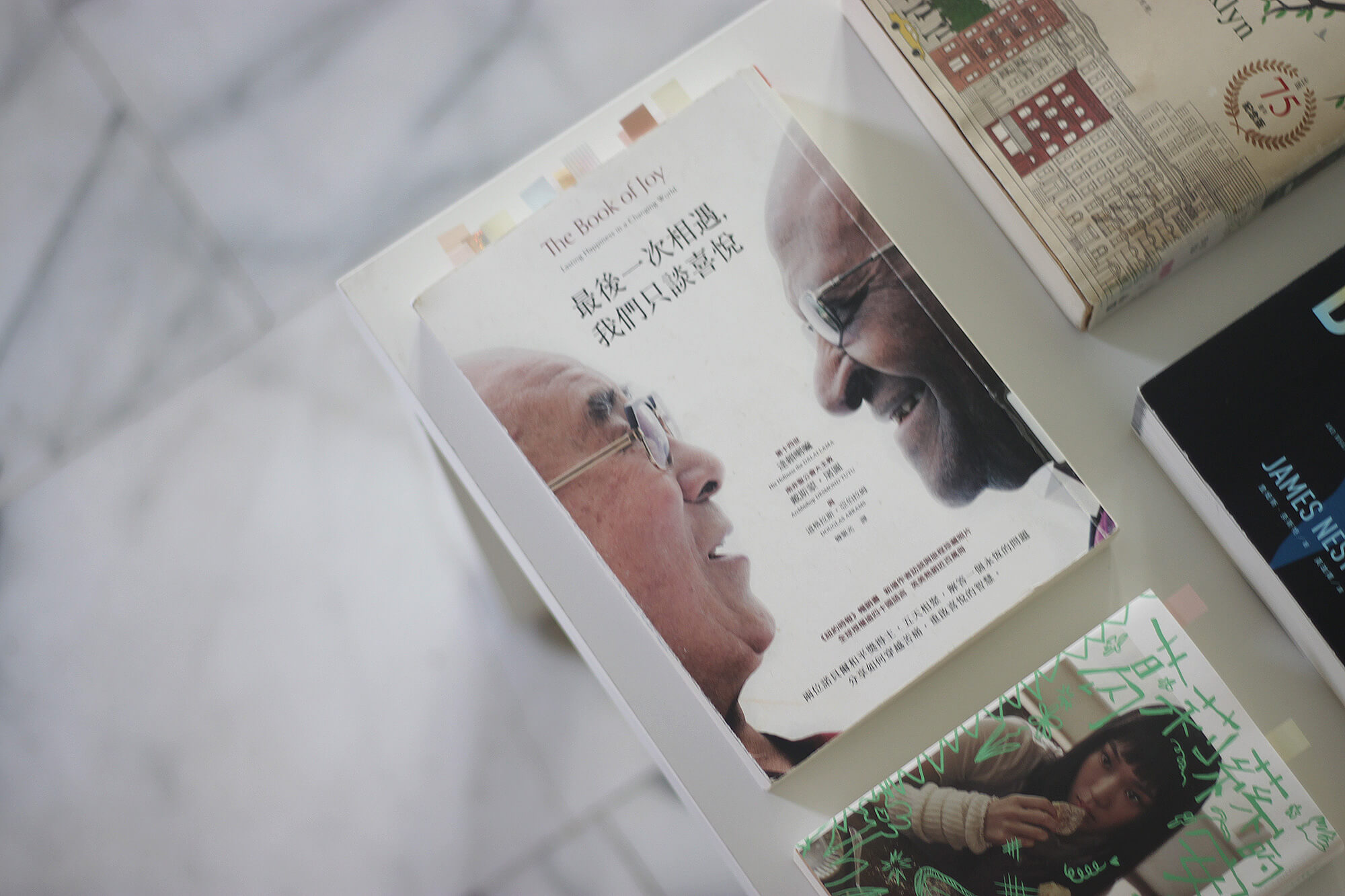

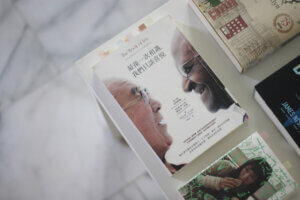

《最後一次相遇,我們只談喜悅》記錄了達賴喇嘛與屠圖大主教在人世間最後的對談。那幾天,他們談死亡、談憤怒、談如何在痛苦中仍選擇喜悅。

這不只是兩位精神領袖之間的對話,也是兩位終身好友,在有限時光裡留下的溫柔告別。

兩位「喜悅的老人」

這本書的誕生,源自作者道格拉斯·亞伯拉罕的構想——邀請達賴喇嘛與南非前大主教戴斯蒙·屠圖,兩位諾貝爾和平獎得主、跨越宗教界線的朋友,聚在一起聊一個看似簡單卻深奧的主題:喜悅。

2015年,達賴喇嘛迎來80歲生日,他邀請屠圖大主教到印度達蘭薩拉共度一週。那是笑聲與眼淚交織的一週,亞伯拉罕在旁完整記錄下來,成為了這本書。

幾年後,屠圖大主教離世。回看這段對談,就像一封寫給世人的遺書——關於愛、慈悲、原諒,以及如何在困境裡選擇喜悅。

觀想死亡,活得更深刻

讀完《吃佛》之後,我開始很好奇,達賴喇嘛到底是一個怎樣的人?他的慈悲與幽默,是如何在那麼多苦難中保存下來的?

在這本書裡,我看到答案。

他說自己每天都在觀想死亡,提醒自己:生命無常,所以每一天都值得珍惜。

當我們能坦然面對死亡,就能更全心地活在當下,也更不會被小小的得失牽動。

後來我上網查了資料,才知道屠圖大主教已經離世。那真的是他們最後一次的見面。想像他們在開普敦的那幾天,笑鬧、辯論、分享各自的人生智慧,也許在道別時都心知肚明,這是在人世間的最後一次擁抱。

屠圖大主教面對生命的終點依然坦然,他早已接受生命的來去是必然——有起點,也有終點。正因如此,他才更用力地活在每一個當下,把溫暖與幽默留給他人。

從托爾斯泰到喜悅的定義

最近讀到托爾斯泰的短篇《人依靠什麼而活》,故事裡的窮老人半途放棄朝聖,只因他把身上所有錢都拿去救濟飢餓的家庭;富老人雖完成朝聖,卻始終惦記家業,最終一無所有。窮老人雖然沒到聖地,心卻飽滿富足。

這讓我想起達賴喇嘛與屠圖大主教對「快樂」與「喜悅」的區分:

- 快樂:往往來自滿足自己的需求,短暫且易逝。

- 喜悅:來自讓他人幸福,那份深層而持久的滿足。

即使我們不能時刻助人,至少不去傷害別人,也是在替世界留下溫度。

書裡的三個提醒

讀完這本書,我忍不住想說:筆者道格拉斯·亞伯拉罕真是一個非常感性的人。我很喜歡他溫柔細膩的敘事筆觸,從字裡行間都能感受到他對屠圖大主教的敬愛與珍惜。

書中沒有任何一句是對別人的指責或抱怨。他們談苦難,也談憤怒,但更多的是談寬恕、談轉化、談如何把內在的痛苦變成對世界的善意。

我特別記下這三個問題:

- 憤怒有用嗎?

- 我在期待什麼?我能不能放下這份期待?

- 我能否接受他人原本的樣子,不再執著於我認為他們應該成為的樣子?

有時我很討厭過於容易共情的自己。今天看到一則新聞,氣得我直接哭了。對不義的事,我無法視而不見,卻又清楚自己可能什麼也改變不了。但這本書把我從憤怒裡拉回來,提醒我:慈悲與喜悅,也可以是回應世界的方式。

結論

一本不只是靈性之書的人生之書

一直以來,我讀過不少心靈書籍,但大多數對我來說不是過於片面,就是難以真正觸動內心。翻開這本書時,我以為它會充滿「宗教」色彩,然而達賴喇嘛在書中坦言——光靠信仰,無法讓世界變得更好,還需要從教育著手。

這份坦率與務實,讓我確信它不只是靈性之書,更是人生之書。

這是一本值得反覆閱讀的作品,也真心推薦給你。

- 書名 / 最後一次相遇,我們只談喜悅

- 作者 / 達賴喇嘛, 戴斯蒙‧屠圖, 道格拉斯・亞伯拉姆

- 原文作者 / The Dalai Lama, Desmond Tutu, Douglas Abrams

- 出版社 / 天下雜誌

- 出版日期 / 2022/07/06